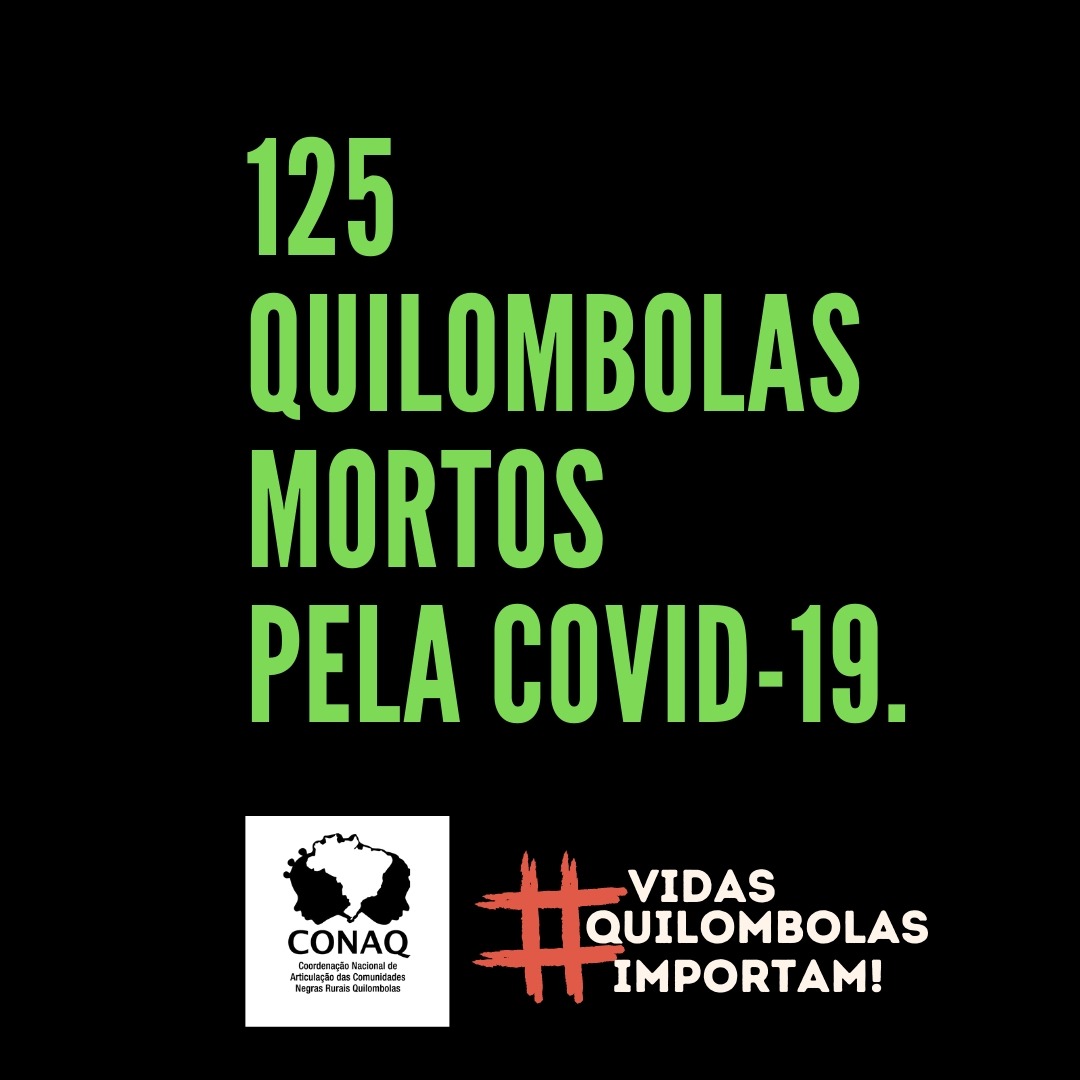

Em 11 de abril foi registrada a primeira morte por COVID-19 em uma comunidade quilombola brasileira. De lá pra cá já são 125 óbitos e 1.206 casos confirmados da doença, segundo levantamento da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) e do Instituto Socioambiental (ISA). Esses números se comparados ao montante do país podem parecer baixos, mas se observados de perto revelam a situação de abandono pela qual passam os moradores dessas áreas. Enquanto a taxa média de letalidade no Brasil é de 7%, nos remanescentes de quilombos esse número alcança 10%.

“O primeiro caso de óbito infelizmente foi na minha comunidade, Conceição das Crioulas (PE). Um rapaz caiu de moto, quebrou a clavícula, e foi para o hospital. Nessa saída para o hospital ele contraiu a COVID-19. Foi lá para curar uma quebradura e voltou morto”, diz Givânia da Silva, uma das coordenadoras da Conaq. A maioria dos casos registrados nos quilombos têm histórico semelhante: o vírus chega por meio de visitas de pessoas de fora das comunidades e dos moradores locais que saíram de suas regiões para trabalhar ou acessar algum serviço essencial.

“Nos Kalunga [remanescente quilombola do município de Cavalcante, Goiás] temos casos de meninas que trabalhavam como empregadas domésticas em Brasília; as patroas viajaram o mundo, se contaminaram, e depois as devolveram pra o quilombo”, exemplifica Givânia. “É um descaso que mostra o racismo estrutural da nossa sociedade”, emenda.

[Leia mais: Jornalistas de favelas informam e fazem ações de prevenção contra o novo coronavírus]

Comunidades à própria sorte

“Discutimos bastante as políticas públicas para as populações quilombolas e quando vem uma pandemia dessas, evidenciamos que os quilombolas não possuem um sistema específico de atendimento à saúde, assim como os povos indígenas”, denuncia Vercilene Francisco Dias, advogada popular da Terra de Direitos.

No final de abril, a Lapa (PR) registrou o primeiro caso de COVID-19 e isso serviu de alerta para os moradores do quilombo rural Restinga. “Isolamos nossos idosos e seguimos os cuidados que a Organização Mundial de Saúde (OMS) repassa”, explica Célia da Silva Garcia, moradora local e defensora popular da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Quilombolas (RENAAQ). As medidas foram tomadas porque, apesar de a comunidade não ter casos, a Justiça havia suspendido as atividades dos agentes comunitários de saúde do município por falta de equipamentos de proteção individual (EPIs). “Se o morador da cidade têm dificuldade de acesso, imagine nós!”, pontua.

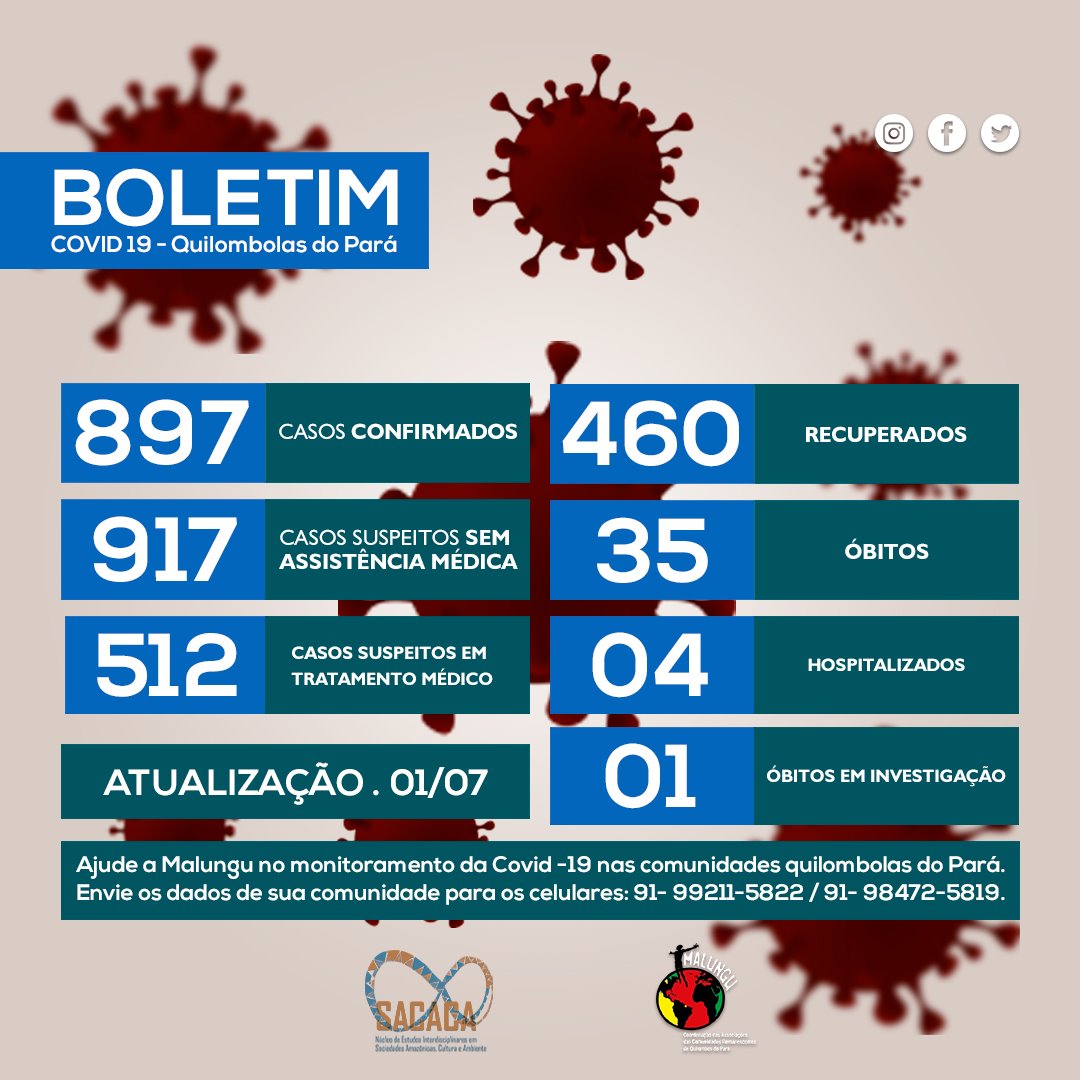

No Pará, estado que fica atrás apenas do Rio de Janeiro em número de mortes de quilombolas (34), a saída encontrada pelas lideranças foi criar uma força-tarefa que reúne voluntários de diversas áreas, a maioria profissionais originários dos quilombos. Os voluntários desenvolvem trabalhos de conscientização, suporte e assistência às comunidades. Entre as tarefas do grupo está a de organizar barreiras sanitárias (controlando a entrada e saída das comunidades), mutirões para levantamento de itens de higiene e alimentação, distribuição de orientações de prevenção e enfrentamento da doença via redes sociais, WhatsApp, cartazes e carros de som (como a mensagem abaixo).

“Ainda bem que alguns de nós puderam voltar para as comunidades após a formação senão estaríamos em uma situação ainda pior. Não existe política pública para os quilombolas no Estado brasileiro em nenhuma das três esferas de poder”, destaca Raimundo Magno Cardoso Nascimento, morador do quilombo África, em Moju, e liderança quilombola local.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informa que “vem orientando e capacitando profissionais e gestores municipais de saúde para assistência a pacientes confirmados ou com suspeita de COVID-19 em comunidades quilombolas, assim como o acesso a leitos clínicos e de UTI em todos os hospitais.”

Os líderes comunitários dizem que não é bem assim. “Em um primeiro momento eles conseguiram se articular e atenderam um dos nossos pedidos que foi a disponibilidade de álcool 70 e de máscaras para algumas comunidades, mas isso não é suficiente. Precisamos que seja feito atendimento nas comunidades”, ressalta Aurélio Borges, coordenador administrativo da associação Malungu (PA). Pedido comum a comunidades de todo o país que pedem por atendimentos móveis, médicos e demais profissionais de saúde, e acesso a testes rápidos. “Hoje não podemos apenas prevenir, o que precisamos é de uma ação direta e emergencial nas comunidades”, salienta Borges.

A pressa é justificada. De acordo com Nascimento, os números de COVID-19 nos quilombos devem ser ainda mais altos. “Poderia dizer que aqui no Pará os casos são 30 ou 40 vezes maiores”, diz ao destacar que muitas comunidades não são monitoradas porque não têm acesso à energia elétrica, telefonia e internet. “Apesar de termos dados inferiores aos reais, eles nos dizem muito. Mostram que temos quase mil casos suspeitos e que as pessoas não conseguem fazer exames. Dizem que muitas pessoas morrem dentro das comunidades sem ter sequer conseguido acesso a hospitais”, desabafa.

[Leia mais: Contexto é essencial ao reportar sobre povos indígenas e COVID-19]

Medidas que respeitem as tradições

Os pedidos de auxílio emergencial à saúde solicitam ainda que sejam observadas as especificidades fisiopatológicas e culturais desses povos. Há pessoas que possuem doenças comuns como hipertensão e problemas cardíacos, mas há muitos que têm anemia falciforme, por exemplo. “É preciso respeitar as particularidades e os saberes das comunidades, eles são inerentes às condições de saúde e adoecimento também”, concorda Fabíola Rosa, subcoordenadora de Comunidades Tradicionais da Coordenação de Promoção da Equidade em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Goiás. Segundo ela, é necessário encontrar o ponto de equilíbrio entre as diferentes culturas, especialmente em meio à pandemia.

“Você não pode chegar para uma pessoa do quilombo e dizer que coronavírus só pode ser tratado com antibiótico. Tem toda uma questão cultural que precisa ser observada e respeitada”, observa ao citar costumes e conhecimentos relacionados ao uso de plantas, ervas e raízes como medicamentos, por exemplo.

“Nós queremos gritar que nós estamos aqui, que o Estado tem obrigação de fazer política em todas as dimensões”, desabafa Nascimento.

Kalinka Iaquinto é repórter e coordenadora de comunicação da agência independente de reportagens Eder Content. Twitter: @kikaiaquinto.

Imagem principal da comunidade Mamuna a 35 km da cidade de Alcântara, no Maranhão. Crédito: Divulgação Conaq.